2025.2.5 / ももたろう

この記事では、介護度の高い高齢者の介護について、介護のポイントや利用できるサービスなどを詳しく解説します。

介護度の高い高齢ご家族を抱える介護者の方は、適切な介護方法を知ることで負担を軽減し、より良い在宅介護を実現できるでしょう。

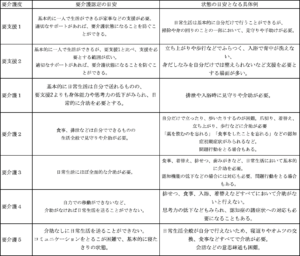

要支援・要介護とは、日常生活の中でどの程度の介護(介助)を必要とするのか、介護の度合いをあらわす指標です。

要介護度の判定は、厚生労働省が基準を定める、「要介護認定基準時間(介護にかかる時間)」をベースに7段階に区分され、それに「自立」を合わせて合計8段階に分けられます。

区分の種類としては、最も介護度が軽い「要支援1」から、最も重い「要介護5」まであります。 そして、介護や支援を必要とせず、自分だけで生活ができる人は「自立」と判断されます。

認定には、自治体と介護認定審査会の判定が必要で、要支援・要介護の認定を受けると、介護保険サービスを利用する際に、自己負担額が1割(所得により2割~3割)となります。

まずは、要支援、要介護のそれぞれの厚生労働省による定義を見ていきましょう。

身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態

まとめると、「日常生活の基本的なことは、自分で対応することができるが、部分的な生活支援が必要な状態」

身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態

まとめると「人の手を借りずに自分だけで日常生活を送ることが難しい状態」

となっています。

要支援・要介護の違いは、基本的に自分で生活ができるか、生活全般で介護(介助)が必要かどうかです。

また、認知症の有無は介護度を上げる要因になります。

寝たきりの方を介護する際には、様々な点に注意を払う必要があります。床ずれ、誤嚥などさまざまなリスクがあり、特有のケアが求められます。また、介護者自身の負担軽減を図ることも忘れてはいけません。ここでは、寝たきりの方を介護する際の注意点やコツを解説します。

寝たきりの方の介護は、肉体的にも精神的にも大変な労力を要します。家族による介護の場合、休む間もなく毎日の介護に追われ、心身ともに疲れ果ててしまいます。介護者の負担軽減は、寝たきりの方の介護を続けていく上で欠かせません。

介護者の負担を軽減するためには、地域の介護サービスを上手な活用も重要です。 例えば、訪問介護や訪問入浴、デイサービスなどを利用するので、介護者の休息時間の確保ができます。ショートステイを利用して、一時的に施設で介護を受けるのも可能です。

また、周囲の理解と協力を得るのが大切です。家族や親戚、友人などに協力を呼びかけ、介護の分担を検討しましょう。介護に関する悩みを抱え込まないのも大切です。介護サービスを利用している場合は、ケアマネジャーに相談してみましょう。また、地域の介護者支援団体や家族会など、同じ悩みを抱える人と交流するので、ストレスの発散が可能です。

寝たきりの方を介護する上で特に注意したいのが、床ずれ(褥瘡)の発生です。床ずれは、寝たきりの状態が長期間続くことで、体重がかかる部分の血行が悪くなり、皮膚や粘膜が傷ついてしまう状態を指します。

床ずれの主な原因は、体重による圧迫、皮膚の摩擦、ずれ、湿潤で、以下の部位に好発します。

床ずれができると、皮膚が赤くなったり、水疱ができたりします。さらに悪化すると、皮膚が壊死し、深い傷ができてしまいます。床ずれは、痛みを伴うだけでなく、感染症を引き起こすリスクもあるため、早期発見と適切な処置が欠かせません。

床ずれを予防するためには、以下のようなポイントに注意しましょう。

まず意識することは、定期的な体位交換を実施するのことが重要です。

2〜3時間ごとに体位を変えるので、体の1箇所への圧迫を避けることができます。体位交換の際は、皮膚に過度な摩擦やずれが生じないよう注意しましょう。また、枕やクッションなどを使用し体位を保持できるようにすると良いでしょう。

また、床ずれ防止マットレスを使用するのも効果的です。エアマットレスやウレタンフォームマットレスなどを用いると、体圧を分散し、床ずれのリスクを軽減できます。

皮膚を清潔に保つのも大切です。汗をかいたら、こまめに拭き取り、乾燥させます。また、皮膚の状態を観察し、発赤や水ぶくれなどの異常がないか確認しましょう。

さらに、皮膚を良好な状態に維持するために栄養管理にも気を配ります。十分なタンパク質やビタミン、ミネラルを摂取するので、皮膚や粘膜の健康維持ができます。

排泄は、人間の基本的な欲求の一つであり、プライバシーに関わる行為でもあります。寝たきりの方の排泄介助を行う際は、本人の気持ちを尊重し、プライバシーを守るのが何より大切です。

排泄介助の方法は、本人の状態や意向、介護者の負担などを考慮して決めていきます。できるだけ自分で排泄できるよう、ベッドの横にポータブルトイレを設置するのも一つの方法です。ポータブルトイレを使用するので、自力での排泄を促し、残存機能の維持ができます。

しかし、寝たきりが進行し自力での排泄が難しくなってきた場合は、オムツ使用になります。オムツ交換の際は、プライバシーに配慮し、人目のつかない環境やカーテンを閉めるなどの工夫をします。

排泄介助は、本人にとって精神的な負担になりかねません。介助の際は、本人の気持ちに寄り添い、尊厳を守るのを心がけましょう。

また、オムツ交換の際には皮膚の状態をこまめに確認し、皮膚トラブルを予防しましょう。

特に、床ずれが臀部にある場合は、排泄物による感染に注意が必要です。オムツ交換の際は、清潔な手袋を使用し、皮膚を清潔に保つようにします。感染が疑われる場合は、速やかに医療職への相談が必須です。

訪問介護は、ヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行うサービスです。食事介助や排泄介助、衣服の着脱介助などの身体介護から、掃除や洗濯、調理などの生活援助まで、幅広いサポートが受けられます。

また、夜間対応型訪問介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護といった、24時間対応のサービスもあります。突発的なニーズにも対応できるため、安心して在宅介護を行えます。

訪問入浴は、専門のスタッフが自宅を訪問し、移動式の浴槽を使って入浴介助を行うサービスです。寝たきりなどで自宅の浴室での入浴が難しい方でも、安全に入浴ができます。

入浴の際は、看護師や介護職員が同行し、バイタルチェックや入浴前後の処置なども行います。体調管理の面でも安心できるサービスといえます。

ショートステイは、介護施設に短期間宿泊しながら、日常的な介護サービスを受けられます。介護者が病気やけが、冠婚葬祭などで一時的に介護ができない時に利用します。

施設では、24時間の介護体制が整っているため、安心して療養できます。本人の状態に合わせた介護サービスが受けられ、必要に応じてリハビリテーションなども行われます。介護者の負担軽減と、本人の心身の安定を図る上で効果的なサービスといえます。

一方で、介護保険の対象外となるサービスもあります。医療的なケアや環境整備に関するサービスや、宅食や家事支援・代行、訪問理容師や移送・送迎などです。これらは全額自己負担となりますが、利用することで在宅介護の質を高められます。

また、介護保険では提供できない「オーダーメイド」な訪問介護サービスを受けたい場合は、「ももたろう」の利用がおすすめです。食事介助や排泄介助、通院の付き添いなど、幅広いニーズに対応しています。24時間365日の対応が可能で、緊急時にも柔軟に対応してくれるのが特徴です。

介護保険の支給限度額を超えてしまった場合や、保険対象外のサービスが必要な場合に、介護保険サービスと併用してももたろうを利用するのも一つの選択肢と言えるでしょう。

寝たきり高齢者の在宅介護では、褥瘡予防や排泄介助など、様々な点に配慮が必要です。また、介護者の負担軽減を図るために、訪問介護や訪問入浴、デイサービスなどの介護サービスを上手に活用しましょう。介護保険の対象外となるサービスについても検討し、在宅介護の質を高めていくことが大切です。寝たきりになる前兆にも注意を払い、早期発見・早期対処に努めましょう。